Lugar donde se publicarán mis cuentos, minificciones, columnas de recomendaciones literarias, ponencias, textos académicos y demás. Todos sus comentarios son agradecidos.

miércoles, 8 de noviembre de 2023

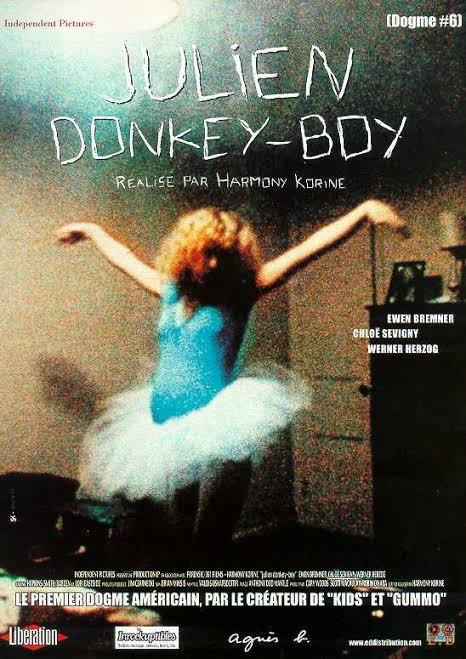

Sinfonía grotesca de una Norteamérica enfermiza: reseña de Julien Donkey-Boy

sábado, 2 de septiembre de 2023

Una poética de la maravilla épica: desarrollo histórico paraliterario

Resumen:

La crítica literaria dicta cuáles textos deben incluirse en el canon y cuáles distanciar de la academia. Obras del talle de Patrick Rothfuss o Andrzej Sapkowski son una muestra de lo que Myrna Solotorevsky llama “paraliteratura”: ese tipo de discursos descartados de la “alta cultura” o de la “cultura letrada” relegados a productos culturales para el consumo popular.

Por medio de estrategias para estudiar la historia de la literatura proporcionadas por Eva Kushner en “Articulación histórica de la literatura” y J. Middleton Murry en El estilo literario, revisaremos el término de “maravilla épica” —categoría en desarrollo— el cual podría abrir una nueva rama de estudios literarios enfocados en las características específicas de estos relatos. En cierto modo, resulta más adecuada —por su etimología— que las de “Espada y hechicería”, “Espada y brujería” o “Fantasía heroica” usadas hasta el momento.

¿Cómo se involucran los juegos de rol? La ponencia también desarrollará los orígenes de este subgénero narrativo y lo mucho que le debe a la obra de Gary Gygax y Dave Arneson —con Dungeons and Dragons—, así como a la tradición discursiva provenientes de sus antecesores históricos y mitológicos: Poema de Mio Cid, Cantar de los Nibelungos, entre otros héroes —bajtinianos o arquetípicos— de la tradición oral. Así, todo esto confluirá en la obra de Robert E. Howard y J.R.R. Tolkien quienes abrirán en 1932 paso a la producción de maravilla épica conocida actualmente, incluyendo a R.A. Salvatore: narrador de historias desarrolladas dentro de las tierras de Faerûn del clásico Calabozos y dragones.

La conclusión del trabajo será una definición sucinta y coherente que pueda satisfacer la inexistencia de un término satisfactorio para la crítica literaria. Este trabajo proporcionará —entonces— una reflexión en torno al devenir histórico de las obras épico-maravillosas y la importancia de darle su lugar entre la literatura o los estudios paraliterarios.

Palabras clave

Maravilla épica, Paraliteratura, Crítica literaria, Canon literario.

Esta situación correspondería

a una anécdota que podríamos clasificar de manera muy simple en narraciones de

talle de “Espada y Hechicería” o de “Alta fantasía”. Incluso los libreros, las

editoriales y algunos grupos de lectores, les llaman erróneamente “literatura

fantástica”. Para este caso, trataremos de explicar el término de “maravilla

épica”: una narración en prosa desarrollada en un mundo con reglas distintas al

del lector y donde la magia y lo sobrenatural son aceptados como algo cotidiano;

al mismo tiempo, el o los protagonistas cumplen un papel de viajantes en una

confrontación moral llena de tareas difíciles y peripecias, generalmente para

restaurar un orden roto en el tiempo del relato. El fin de la aventura

concuerda con una recompensa física o moral para el héroe quien madura o

evoluciona.

Desde el siglo xx, la maravilla épica fue replicada en

diversas partes del mundo; aunque surgió en territorios angloparlantes. La

primera novela de este tipo en la historia literaria es Conan el bárbaro,

publicada en diciembre de 1932, The Phoenix on the Sword por Robert E.

Howard. Él escribía sus relatos principalmente para la revista Weird Tales,

misma publicación que permitió difundir la obra de H.P. Lovecraft. Desde esta

perspectiva, debemos preguntarnos en torno a las tradiciones literarias.

Es curioso pensar

esta revista dentro de la historia; Lovecraft —consagrado ya por el canon—

empezó a escribir ahí. Myrna Solotorevsky diferencia la literatura —aquella

validada por su alto contenido poético— de la paraliteratura, más próxima a los

famosos textes de plaisir descritos por Roland Barthes y de una

estructura identificable, sobre todo por sus constantes referencias a la

situación de su tiempo. Esta referencialidad colocaba a la revista Weird

Tales en lo marginal, para luego dejar entrar a Lovecraft en los círculos

de la literatura. La “maravilla épica” tuvo sus inicios en este mundo

paraliterario.

La saga de Conan

relata las aventuras de un guerrero quien desde corta edad ha tenido contacto

con lo bélico, el pillaje, la magia y la realeza. Estos elementos serán

sumamente arquetípicos del llamado “bárbaro” de la maravilla épica. Cabría

mencionar aquí que este tipo de relatos fueron bautizados en 1961 dentro de la

misma revista por Michael Moorcock —otro autor de maravilla épica— como “Sword

and Sorcery”, o “Espada y hechicería”.[1] Este término se le asignó a Conan y a

la larga serie de hipotextos surgidos de ahí. Agreguemos cómo en 1932 emerge en

Inglaterra El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Aquí se plasmaron otros

presupuestos de la maravilla épica, y es justo un punto de confluencia de algo

vital para esta literatura: los juegos de rol del tipo Calabozos y dragones

—Dungeons and Dragons en inglés—. Es en 1972 —40 años después de la

primera publicación; pero sólo once de que Moorcock la bautizara como “Sword

and Sorcery”— cuando Gary Gygax y Dave Arneson crean el primer sistema para

un juego de mesa guiado por dados y matemáticas, utilizando razas y clases

desarrolladas en historias como Conan y El señor de los anillos.

Estos juegos mostraron personajes arquetípicos: bardos, paladines, guerreros,

exploradores, ladrones, clérigos, hechiceros y magos; así como las razas

típicas: enanos, elfos, medianos y gnomos. Todo esto proveniente del fuerte

auge surgido en el mundo paraliterario gracias a los textos descritos

anteriormente. En

definitiva, existe una relación con la gran recepción de El Hobbit, e

incluso su spin off en tres tomos: El señor de los anillos. En

Estados Unidos pasó lo mismo con las sagas de Conan convertidas en doce

ejemplares, en su mayoría publicados en Weird Tales y matizados poco a

poco por el mundo editorial de esos tiempos.

Juegos como Calabozos

y dragones dieron pie a escritores consagrados en esta paraliteratura como Margaret

Weis y Tracy Hickman, quienes publicarían Las crónicas de la Dragonlance

en 1984. Esta tiene toda la estructura que debe mostrarse en una historia de

talle épico-maravilloso, pues posee los elementos descritos al inicio del

capítulo: esto será una muestra y seña para muchísimos autores a partir de su

éxito editorial.

Existe la idea de

que nuestra vida cotidiana es aburrida y tediosa; el mismo J.R.R. Tolkien ya lo

decía en sus historias colocadas desde el reino peligroso de Fantasía, un lugar

donde el sentimiento de anhelo y magia ayudaba a la gente a olvidar la pastosa

realidad que debemos enfrentar día a día. Esta paraliteratura retoma muchos de

los elementos mencionados por Myrna Solotorevsky como una parte crucial del

género: las estructuras psicológicas, la inclusión de mitos y de arquetipos;

todo esto marinado con un lenguaje simple y disfrutable casi por cualquiera. De

esta manera, mucho de lo visto en la maravilla épica responderá a prototipos

que devienen desde el origen mismo de la literatura.

Los ancestros del género épico-maravilloso

Sin

duda, debe aclararse el término “Espada y hechicería” o “Espada y brujería”

atribuidos a este tipo de obras, también existe “Fantasía heroica”. Aquí surge

un problema si nos preguntamos ¿qué acaso toda obra literaria no es una

fantasía? La cercanía con el concepto

“ficción” podría causar confusión. Evidentemente este texto no pretende

adentrarse en los complejos terrenos de lo que es la ficción, ya de eso se han

encargado Roland Barthes, Paul Ricœur y Tzvetan Todorov; del mismo modo la fantasía

ha sido analizada por muchos otros escritores. Desde este cariz, si un lector

ingenuo llega a esta pregunta, podría ser que el término deba matizarse para

entenderlo mejor. El campo metatextual será la clasificación y centro de atención

para los aspectos maravillosos y épicos de la novela.

Partiendo de

esto, parecería necesario cambiar los términos usados en esta paraliteratura,

o, al menos, ser más específicos. La propuesta de que se llame a este género

“maravilla” tiene su origen en denominaciones hechas por teóricos de lo

fantástico: un mundo muy cercano al del cuento de hadas, donde el protagonista

puede ver frente a él el prodigio de la zoolalia —el habla de los animales— sin

sorpresa alguna. Del mismo modo, los caballos voladores, las brujas y

hechiceras, o los objetos con poderes mágicos, se entienden como algo que quizá

no sea tan cotidiano en la realidad del texto; pero con una existencia posible

y verosímil. A diferencia de un texto fantástico donde hay un discurso de

oposición de mundos, lo maravilloso abraza lo sobrenatural y termina aceptándolo

por completo.

El relato

maravilloso se sitúa desde un comienzo en un universo ficticio donde magos,

genios y hadas moran sin causar un extrañamiento: el famoso sentimiento de lo

fantástico dicho por Julio Cortázar, o “el juego con el miedo” de Caillois.

En aquellos

tiempos… o Había una vez… constituyen ya una advertencia; por

consiguiente, los elfos y los ogros no pueden inquietar a nadie.[2] El relato maravilloso —cuenta Vladimir

Propp— trataba de divertir o atemorizar a los niños dándoles una lección de

vida por medio de moralejas o rimas. Así, el lobo gris, la Bella Durmiente del

bosque o Rumpelstiltskin son muestra de lo que debían aprender los infantes, y

estos seres pueden tener su origen en entes totémicos, mitos normandos o

bestiarios y guías de genios y demonios comarcales. Por eso, si seguimos la

idea de Solotorevsky en torno a la paraliteratura, sería lógico pensar en la

maravilla épica como un llamado constante a esos saberes primitivos y a

estructuras tradicionales; o al menos a pequeños microtextos paraliterarios

dentro de toda una novela épico-maravillosa. Roger Caillois en el estudio

preliminar de su antología de cuentos fantásticos dice que los cuentos

maravillosos, por más interesantes que resulten para los adultos, están

dirigidos a un público ingenuo o infantil, pues ningún adulto razonable puede

creer en las hadas o en los magos.[3] Es cuando volvemos al término de “maravilla

épica”, pues las narrativas propuestas en estas sagas y novelas buscan fascinar

al lector adulto, quien tratará de acceder al reino peligroso tolkieniano y cabalgar

junto a sus héroes.

No son sólo

Tolkien o R.R. Martin, sino Patrick Rothfuss con su Crónica del asesino de

reyes, David Eddings y sus Crónicas de Belgarath, con su

continuación de Crónicas de Mallorea, las tantas obras de Margaret Weis

y Tracy Hickman, Mundodisco de Terry Pratchett, el prolífico R.A.

Salvatore con sus libros para Reinos Olvidados y una infinidad de

escritores muy destacados en los últimos 20 años del siglo xx. Todas estas obras tienen mundos

mágicos que buscan desencadenar la imaginería del lector, brindarle la sorpresa,

pero con un carácter acorde con lo llamado por Moorcock: “la espada y la

hechicería”. Esto resulta ser un gran hueco en una posible catalogación, y es

aquí donde sale a flote una característica única de estos ejemplares: su

carácter épico, aquello que proviene también desde las tradiciones orales.[4]

Para la crítica

contemporánea, la idea de lo épico parece sobresalir de entre lo demás. Tenemos

una herencia de que la épica es la antigua narrativa, y por esto nos

centraremos en la primera acepción del Diccionario de la Real Academia lo

defina como: “Perteneciente o relativo a la epopeya o a la poesía heroica”. El

adjetivo “épico” parece encajar a la perfección con la temática de nuestros

autores. La épica como género literario data desde los griegos y sus amplias

tradiciones rapsódicas de narrar aventuras. Quizá la primera historia narrativa

de un viaje no fuera grecolatina; pero al menos ellos determinaron el cómo

llamar a dicho género y tuvieron una presencia muy importante en la Historia

—con mayúscula— para dejar claro el término.

Una subclase de

la épica es el de la epopeya, la cual conviene ser mencionada sólo a vuelapluma

pues es donde se forjan los héroes en la literatura, del mismo modo que son un

ancestro de la novela como la conocemos ahora.[5] En estas historias se narran las hazañas de

un héroe, el cual viajaba y trataba de servir a su pueblo y a sus dioses.

Originalmente, fueron escritas en versos. Las más conocidas son Iliada y

Odisea de Homero, en Medio Oriente existe la Epopeya de Gilgamesh,

y en China Viaje al oeste. Esta intromisión es ilustrativa para

comprender el tipo de odiseas —por usar una palabra alusiva— aparecidas dentro

de la maravilla épica.

Resultaría aún

más interesante cómo la épica dio pie al género medieval del cantar, como el Mio

Cid, El cantar de los Nibelungos, o La canción de Roldán.

Estos son ejemplos de la renovación de las epopeyas para revalorar a ese héroe

elegido por los dioses representativo de todo un pueblo. La literatura épica

tomó el mando para ser una nueva interpretación de lo que era correcto,

adecuado. Todo esto sucede previo al cuento maravilloso. De hecho, nuestro

objeto de estudio se ubica en contextos medievales porque así se concibe en el

imaginario colectivo.[6] El relato épico —y por lo tanto el discurso

desarrollado en la maravilla épica— nos muestra a un ser idílico, a un

personaje quien, pese a sus problemas morales, enfrenta todas sus dificultades

para convertirse en el modelo a seguir.

Lo caballeresco

se repite constantemente en la paraliteratura épico-maravillosa. No sólo en sus

castillos, las órdenes y códigos, o en sus niveles de desarrollo tecnológico e

intelectual. El género de la maravilla épica es heredero de los juegos de rol

creados con los arquetipos de las obras de 1932 mencionadas arriba. Encontramos

cortes caballerescas como la de Rohan de El señor de los anillos, el

dilema moral y las promesas de Añoranzas y pesares de Tad Williams, en Myst

de Rand y Robyn Miller, la orden artúrica del Ciclo Pendragón de

Stepehn R. Lawhead, o las tantas casas nobiliarias descritas por R. R. Martin

en Canción de hielo y fuego. El personaje caballeresco recuerda el ideal

moral de ese mundo maravilloso referente de lo justo; es un fantasma de esos

cantares de gesta medievales, remembranzas de la juglaría, de lo que entendía

la gente de calle como la historia del hombre perfecto, reflejo de los buenos

modos y tocado por la mano de Dios, con sus intertextos de semidioses griegos

latentes todavía en este discurso paraliterario.

Desde otro

ángulo, para la defensa del término paraliterario de “maravilla épica” puede

usarse la reflexión creada por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras,

donde reconstruye a la tradición griega y la va actualizando a nuestros mitos

actuales. Campbell señala las tres partes de la aventura del héroe: la salida,

la iniciación y el regreso. Esto es un proceso muy abierto y es retomado por Christopher

Vogler en El viaje del escritor como los doce pasos que debe tener todo

personaje de historias, o como lo argumenta Roger Caillois en El mito y el

hombre. Es curiosa la relación entre lo dicho por estos autores con la

versión del mitógrafo y el formalista ruso Vladimir Propp en Morfología del

cuento, un estudio de las estructuras de los cuentos maravillosos, la

novela de talle épico-maravilloso tiene estos elementos, pero cabría recalcar

el sustantivo “novela”, para que no se trate este género paraliterario como el

mismo cuento para niños o una creación simple, pues tiene bastantes personajes,

conflictos entrelazados y demás características que ya otros han tratado de

poner sobre la mesa para separar el cuento de la novela.

A modo de cierre: la amalgama de

términos

Todo

parece confluir coherentemente para dar pie a la novela de maravilla épica. Una

última consideración con respecto a esto es la necesidad de crecimiento del

protagonista —y por qué no de su lector—. En una gran parte de la maravilla

épica existen varios protagonistas, a los que podríamos llamar “actantes” como

lo nombró Mijail Bajtín. Algunos tienen destinado morir, pero en sí, todos

terminan creciendo o madurando; misma idea plasmada en la Bildungsroman:

novela de crecimiento o de aprendizaje. Se menciona la importancia de los

personajes-actantes para comprender cómo el narrador de la maravilla épica le

da el protagonismo necesario: son tiempo y palabra, son foco de la trama y algo

primordial de la novela.

Cabría

puntualizar —con mucho cuidado— la imposible inclusión de sagas como Harry

Potter en la clasificación de maravilla épica. El término que estamos

desarrollando no puede aplicar en algunos casos. Siendo completamente

objetivos, a pesar de existir un nivel de aceptación del hecho mágico como

Hogwarts; y de hallarnos un crecimiento, un viaje y un enfrentamiento de la

moral. No se puede hablar de maravilla épica, podrían denominarse “fantasía”,

teniendo cuidado en no confundir el mundo mágico de los cuentos de hadas

adaptado a una aventura, con intertextos deconstruidos.[7]

Así, después de

esta averiguación extensa debe recalcarse la posible definición de la novela de

maravilla épica contemporánea como una narración en prosa desarrollada en un

mundo con reglas distintas al del lector y donde la magia y lo sobrenatural es

aceptado como algo normal; al mismo tiempo, el o los protagonistas cumplen un

papel de viajantes en una confrontación moral llena de tareas difíciles y

peripecias, generalmente para restaurar un orden roto en el tiempo del relato,

cumpliéndolo al mismo tiempo que los protagonistas maduran o evolucionan.

Este largo

desarrollo de la maravilla épica espera servir a la crítica literaria para

explicar cómo se usa en diversas creaciones literarias —o paraliterarias— de

nuestro tiempo, y cómo estos libros son recibidos por el público infantojuvenil

y el académico. Conocemos obras citadas las cuales llegan a ser desconocidas

para muchos, pero del mismo modo veamos este texto como una posible puerta al

mundo de la maravilla épica, ese portal mágico se abre frente a nosotros cuando

más lo necesitamos y nos lleva a la lectura de otros tantos libros y pergaminos

excluidos del canon literario, pero que, por su originalidad o por temáticas,

pueden apoyar a salir en busca del anhelo y magia.

El afán de esta

definición no es el de crear nuevos géneros, sino nominalizar algo que está ahí

y no se acepta por completo. En su carácter paraliterario, esta narrativa

muestra lo más íntimo de una sociedad marginal y que luchó por ser publicada;

es lo pasado, lo que se arraiga, pero también son nuevas maneras de contar

anécdotas, de crecer como lector, en lo moral y en lo heroico. Hay muchos

ejemplos de maravillas épicas atípicas que —podríamos decir— están más alejadas

de lo paraliterario para aceptarse como parte de un canon, y otras sumamente

marginales; pero esto abarcaría mucho más que este texto.

Compartir la tarjeta

Referencias

Beristáin,

H. (2010). Diccionario de retórica y poética. México:

Porrúa.

Bessiére, Iréne, (1974). Le récit fantastique. La

poetique de l'incertain. Paris : Larousse Université. Citado en Alazraki, J. [et al.].

(2001). Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco.

Caillois.

R. (1967). Antología del cuento fantástico. Buenos Aires: Sudamericana.

Caillois,

R. (1998). El mito y el hombre. México: Fondo de Cultura Económica.

Campbell,

J. (2015). El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. México:

Fondo de Cultura Económica.

Diccionario

de la Real Academia Española.

(2005). Madrid: Espasa.

Frazer,

J. (2011). La rama dorada. Magia y religión. México: Fondo de Cultura

Económica.

Huerta,

E. (1969). Indagaciones épicas. La maravilla épica y su forma reveladora en

la Ilíada y en el Poema del Cid. Valdivia: Universidad Austral de Chile.

Lecouteux,

C. (1999). Demonios y genios comarcales en la Edad Media. Barcelona:

Medievalia.

Propp.

V. (2000). Raíces históricas del cuento. México: Colofón.

Propp.

V. (2008). Morfología del cuento. México: Colofón.

Saganogo,

B. (2007). “Realidad y ficción: literatura y sociedad” en Estudios Sociales.

1(Julio 2007). Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.

Simpson,

D. (2012). “Enanos en el castillo: Fantasía y realidad en los libros de

caballería hispánicos” en Hélice (14).

Solotorevsky,

M. (1988). Literatura-Paraliteratura: Puig, Borges, Donoso, Cortázar, Vargas

Llosa. Gaitesbourgh: Hispanoamericana.

Honegger, T. (2010). “(Heroic) Fantasy and the Middle

Ages – Strange Bedfellows or an Ideal Cast?” en Itinéraires. 3. [En línea], Recuperado de: http://journals.openedition.

org/itineraires/1817

Ostria González, M. (2001). “Literatura oral, oralidad

ficticia”. En Estudios filológicos, (36), pp. 71-80. Recuperado el

21 de septiembre de 2021 de https://dx.doi.org/10.4067/S0071-17132001003600005

Tolkien,

J. (2009). “Sobre los cuentos de hadas” en Cuentos desde el reino peligroso.

México: Minotauro.

Tzvetan,

T. (2005). Introducción a la literatura fantástica. México: Coyoacán.

Vogler,

C. (2002). El viaje del escritor. Barcelona: Robinbook.

Ward,

B. (Marzo de 2019). “What is Sword and Sorcery?” en Perilous Worlds. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de

https://perilousworlds.com/what-is-sword-and-sorcery/

[1] “Sword and sorcery is perhaps most

simply described as fantasy adventure fiction with a supernatural element

focused on the immediate or personal needs of the protagonist(s). It is a

sub-form of heroic fantasy, which are stories that follow the exploits of

champions in exotic, fictional locales. At its core is an adventure element, as

these are first and foremost action stories in which the plot moves

relentlessly forward, and challenges are confronted head-on. The supernatural

ingredient, the «sorcery» half of the equation, is nearly always in opposition

to the protagonist – though mystical aid or knowledge employed by the central

character is not uncommon. Magic is usually depicted as rare, uncanny, and

dangerous, whereas the protagonist’s cunning and competence are the primary

virtues pitted against the esoteric and the strange” (Ward, 2019).

[2]

Respecto a esto Irene Bessiére dice que “En el cuento de hadas, el «érase una

vez» sitúa los elementos narradores fuera de toda actualidad y previene toda

asimilación realista. El hada, el elfo, el duende del cuento de hadas se mueven

en un mundo diferente del nuestro, paralelo al nuestro, lo que impide toda

contaminación. Por el contrario, el fantasma, la «cosa innombrable», el

aparecido, el acontecimiento anormal, insólito, imposible, lo incierto, en

definitiva, irrumpen en el universo familiar, estructurado, ordenado,

jerarquizado, donde, hasta el momento de la crisis fantástica, todo fallo, todo

«deslizamiento» parecían imposibles e inadmisibles” (Bessiére, 2001: 10).

[3]

Por su parte, Tzvetan Todorov en su Introducción a la literatura fantástica encuentras

cuatro tipos distintos de relatos maravillosos:

1.

Maravilloso hiperbólico: Una posible confusión del narrador por miedo o

extrapolación.

2.

Maravilloso exótico: No conoce la región donde se desarrolla todo; por eso no

lo dudo.

3.

Maravilloso instrumental: Aparecen gadgets irrealizables en la época pero

posibles.

4.

Maravilloso científico: Lo sobrenatural es explicado de manera racional, con

lentes científicas desconocidas (2005: 47-48).

[4]

“Desde el sistema letrado, en cambio, se ha tendido a mirar la oralidad como un

estado precario necesario de superar, y a considerar que el progreso de esas

formas primitivas de sociabilidad consiste, precisamente, en el tránsito de la

oralidad a la escritura. En este contexto, la oralidad constituye un estado de

déficit cognoscitivo y comunicativo que impide a las culturas tradicionales

asegurar su supervivencia. Por esto mismo, la noción de literatura oral aparece

signada negativamente, en tanto manifiesta la carencia de escritura en

sociedades consideradas ágrafas” (Ostria González, 2001).

[5]

“Las más antiguas epopeyas han sido concebidas de manera espontánea y se han

conservado oralmente, siendo objeto de transformaciones de una generación a

otra, de modos que se vuelve dudoso el autor del que nos ha llegado noticia.

Generalmente contienen una invocación a los dioses

para obtener su auxilio en la empresa de construir la epopeya, un aviso acerca

del asunto, y la narración en verso de la historia mezclada con descripciones

de escenarios, personas y costumbres y con reproducciones de discursos oratorios.

Las formas métrico/rítmicas han sido variadas, a través de tantos siglos y

culturas.

Muchos teóricos han considerado que la epopeya es un

antecedente de la novela. Tienen en común el hecho que dan cuenta de una

historia, pero son más numerosas e importantes las diferencias entre ambos

géneros” (Beristáin, 2010: 195-196).

[6]

La trama de la mayoría de los libros caballerescos corre por el mismo hilo: la

historia sucede en una época antigua y en un espacio ambiguo que permiten una

plétora de sucesos fantásticos y milagrosos. El protagonista crece en un país

ajeno al natal, y con un escudero fiel que muchas veces crece con él, éste

prueba su valentía con diversas hazañas. Con la ayuda de una maga defensora él

descubre su identidad, que es de noble linaje, y se lanza al mundo en busca de

aventuras. A través de su historia aventurera se topa con castillos encantados,

torneos con otros caballeros, episodios fantásticos con gigantes, serpientes, y

hechiceros malos, siempre luchando a solas para reclamar la gloria por sí solo

y para su dama / doncella que le obliga a exponerse a unas pruebas fantásticas

complicadísimas, para un día casarse con él secretamente. Como ella también es

de noble ascendencia, el héroe hereda una soberanía o un reino, y juntos tienen

un hijo que a su vez supera las proezas de su padre, sometiéndose al mismo

ciclo en una nueva leyenda caballeresca (Simpson, 2012: 38).

[7] El término de “maravilla épica” ha sido tratado de un modo distinto por el chileno Eleazar Huerta en su libro Indagaciones épicas. La maravilla épica y su forma reveladora en la Ilíada y en el Poema del Cid. Cabría decir el uso distinto que le está dando al término, aunque tiene una gran afinidad en cuanto a la idea final del discurso literario, sin embargo, él lo está analizando desde un punto de vista histórico. La épica y los elementos maravillosos en confluencia anacrónica, mientras que para este término, se estará hablando de lo actual, lo sincrónico.

sábado, 12 de agosto de 2023

La fábula del Teke-Teke

|

El

tren se lo llevó entre sus faldas CIUDAD DE MÉXICO. El pasado

jueves 14 de agosto, un joven de 16 años se arrojó a las vías del metro de la

estación Santuario. El incidente sucedió a las 14:32 cuando él y sus

compañeros salían de la Escuela Preparatoria 2. Cuentan los testigos del lugar

que Joaquín Arana decidió quitarse la vida al no soportar la presión de sus

compañeros por ser de los pocos que usan falda en su escuela. Aunque la ley

permite el uniforme neutro, la sociedad todavía no aplaude este travestismo

escolar y lo ven como un atentado contra los valores. No es el único miembro de la

comunidad LGBTI+ que se suicida, Joaquín es el caso 20 de este año, y si las

normas no cambian, habrá muchos más […] |

El periódico Alarma!! —así con doble admiración—,

sacó la noticia de Joaquín, o Sayuri, como se llamaba a sí misma. Nada de

orgullo quedó en esa nota, más porque no se sabe lo que realmente pasó, o lo

que va a pasar. Todo comenzó en viernes, porque todas las cosas buenas suceden

los Viernes de jotería. Sayuri había decidido salir esa noche con sus

amigas, por eso debía vestirse bien perris.

Baile, arrimones, selfies,

todo muy bien, hasta que encontró afuera del antro gay a algunos de sus

compañeros. Ellos no pertenecían a la fauna regular del lugar, ni siquiera

tenían pinta de homosexuales; pero estaban ahí los tres, mosntruotes como ellos

solos, fumando y platicando mientras le lanzaban miradas acariciadoras a los

chicos que iban entrando al lugar.

Al verlos, Sayuri se sintió

maravillada de que la comunidad llegara más allá que Julio, su amiga de 4°C.

Caminó segura de sí misma y, entaconada como iba, saludó a los chicos de la

escuela. Las miradas nerviosas callaron toda la esquina. Uno de ellos, Marcos, se

confabuló con los demás y tiró su cigarro al suelo. “¿Y tú qué?”, fue lo que se

dijo. Sayuri sintió perder su rostro de maquillaje y evidenciar la fragilidad

que tenía para sus adentros. “Mira, cabrón”, Marcos tomó del cuello a Sayuri,

“Dices que nos viste aquí, y te partimos la madre… pu-ti-to”.

Como fue, pasó. Y desde ahí, los

tres machitos empezaron a fatigar la existencia de Joaquín en la escuela y a

aventar cerveza y bachichas de cigarro a Sayuri. Era una especie de tortura

diurna y nocturna que agotaba bastante. Y como uno se imagina, los abusos no

terminaron ahí. En la escuela, habían frases hirientes, que lo seguían hasta el

metro, en los vagones, hasta que llegaba a su casa, donde de pronto empezaron a

aparecer vidrios rotos y bolsas con excremento, y así se sentían Sayuri y

Joaquín, una mierda. Comenzó a decaer; miraba su entrepierna en las noches y

parecía que algo le sobraba, que algo estaba descolocado. Si hacían guasa de él

era porque Joaquín no era Sayuri. Se preguntó si quisiera dejar de ser Joaquín

de una buena vez.

El ayuntamiento permitió el uso de

uniformes neutros. Falda y pantalón para quien quisiera usarlos sin importar su

sexo.

Joaquín dejó que algo de la

nocturna Sayuri viera el día. Historia larga corta: el único enfrentamiento —y

el último— que se atrevió a tener Joaquín fue en estación Santuario —la misma

de la noticia de arriba—. Hartos, Joaquín y Sayuri, se voltearon y de un solo

golpe le reventaron la nariz a Marcos. La reacción del idiota aquél fue simple:

un empujón que hizo terminar a Joaquín en las vías del metro antes de que este

pasara y le partiera por mitad.

La historia tiene un final feliz: la

muerte de Joaquín concuerda con la de Sayuri siendo arrollada por el tren.

Hay muchas coincidencias en la

vida, porque cuando una mujer fallece así, su espíritu se transforma y se

desfigura en un alma en pena que se arrastra por las noches, sólo su torso deambula

al ras del piso. Sus manos empujan el cuerpo reanimado, buscando, rastreando a

aquellos tres muchachos para hacer lo mismo, cortarlos por la mitad. Y sobre

todo esta noche, un día después de su muerte, porque hoy es noche de viernes, y

grandes cosas suceden los Viernes de jotería.

martes, 30 de mayo de 2023

25

A Imelda Quezada

El silencio se

prolongó en el consultorio de la Dra. Márquez. El llanto había sido corto, pero

Ifigenia se había largado a llorar por las dos: el peso de las almas llenó la habitación.

Ifigenia

le contó a la psicóloga sus traumas, especialmente esa parte morbosa en la que

una persona se siente débil y sin suficientes elementos para defenderse. Llevaba

más de un año bajo la guía de la doctora Márquez, pero aun así seguía

asistiendo porque sus problemas no se limitaban a un diario, una entrevista, a preguntar

cómo había sido el parto de la madre, ponerse en los zapatos de la otra

persona, ni a un ejercicio de constelaciones familiares. Ella necesitaba hablar

de esa vez en que la volvieron a rechazar para un trabajo que realmente

merecía, y por eso la conversación había transitado por esos terrenos: los

otros trabajos, los otros rechazos y las fechas que tanto le gustaba recordar,

sobre todo ahora que faltaban once días para el aniversario luctuoso de su

padre.

—Un

25 de marzo de 1655 descubrieron a Titán... ¡1655! Eso fue hace casi diez de

mis vidas, suponiendo, claro, que me hubiera muerto a los 25 años cuando nada

de esto había pasado. Fíjese que ese 25 murió el viejo paradigma... se

descubrió la luna más grande de Saturno... el acontecimiento más importante de

la astronomía. Pero llegó Ganímedes... ¡Claro! Ganímedes lo descubrió Galileo,

y un 7 de enero. ¡Ese fue su regalo del Día de Reyes! ¡Una bendita luna! ¿Pero

no se da cuenta de lo que significa? Ganímedes, el mozo de copas del Olimpo, es

más importante que Titán: los primigenios fueron olvidados a cambio de alguien

que rellena el vino de Zeus. Es casi una historia de narcotráfico la que se cuenta

aquí, doctora. ¡Sobre todo porque no me ha dejado explicar qué ocurre con el

25!

»Alfonsina

Storni, Alejandra Pizarnik, Rocío Dúrcal, Ana María Matute, todas fallecieron

un día 25. ¡Qué horrible número, ¿verdad?! Pero da personalidad: morir un 25 te

da gallardía (bueno, excepto a mi padre). Seguramente Safo y la autora de El

libro de cabecera también murieron un 25, aunque no sabemos siquiera cuándo

nacieron. Ellas fallecieron con este número en sus entrañas; se les nota en su

lírica. Sus metáforas gritan “25”. Lo sé. ¿Las ha leído? Es que toda buena

mujer que se dedica al arte... al literario, al pictórico, incluso a la cocina

o la estrategia, fallecen ese día. Bueno... Xavier Villaurrutia también murió

un 25. ¡Pero peor!: un 25 de diciembre... No era mujer, pero Octavio Paz

seguramente lo hubiera colocado en el mismo cajón. Él merecía morir un 31 de

diciembre: un renuevo, un cambio de año... No como Charlotte Brontë, ella

falleció un 31 de marzo... ¿qué simbolismo tiene esa fecha? De haberse esperado

un año más, habría muerto en año bisiesto; pero no, murió en 1855, un año tan

simple que inició un lunes: como buena británica. Seguramente ya sabía que

moriría cuando su semana hábil empezó con el año. Por eso esperó hasta el día

90... ¿Imagina? Si esperaba un año más, moría en el nonagésimo primero. Eso

nunca lo habría hecho una escritora como Brontë. ¿Usted ha leído Jane Eyre?...

Tiene otra novela preciosa: Emma. Si yo tuviera una hija, le pondría ese

nombre... aunque no quiero tenerla... a mi edad son embarazos de riesgo, y más

porque no quiero que ella tenga que enfrentarse a mí o a mi forma de ser.

La

terapeuta no supo cómo retomar la sesión. Para estas alturas, ella ya no sabía

si debía seguir o no. Finalmente, el tiempo se estaba acabando y quedaban menos

de 20 minutos. Con cinco bastaban y sobraban para dejarle una tarea

satisfactoria para dialogar la siguiente quincena.

—Pero

todo lo que me está diciendo no nos conduce a ningún lugar, le dijo la doctora

a su paciente. Luego, le preguntó cuál era su problema.

Ifigenia

se lamentó: se siente herida, herida como un cráneo al caer de un puente y

estrellarse contra un Buick negro, como las emociones de una niña lastimada por

una terrible polilla venenosa, como el azulejo del baño cuando un hombre

violento te embiste para agredirte.

—Es

que usted no ha tenido que sufrir lo que yo, doctora. Parecería que la estoy

prejuzgando, pero estoy segura de que no. Yo me quiero morir, ¿sabe? Quiero acabar

con este sufrimiento, un sufrimiento tan mío que solo yo lo tengo. Ni sor Juana

en sus delirios. Juana de Arco apenas podría llegar a esa inspiración dolorosa

que tengo: es casi el sufrimiento de Cassandra que vive con dolor. ¿Y sabe cómo

sé que usted no lo ha experimentado? Porque la veo con esas sandalias, se pinta

la uña del dedo mayor de color negro, es como en flecha para avanzar: no tiene

que usar estos zapatos baratos que traigo. Mire cómo el vestido que lleva le da

una frescura innata, mientras que yo debo cubrir mis brazos con este suéter que

me molesta, hasta tiene un agujero. No soporto mostrar mis brazos y evidenciar

que me he cortado, que me he quemado, que esos cigarros que fumaba en la

preparatoria los apagaba con resentimiento en mis brazos y que ahora padezco

las marcas que me dejé por tolerar a aquel idiota. Lo mismo con mi ex, que me

obligó a casarme con él, pero yo sé que eso no tuvo solución real para él. Lo

que pasó, pasó; y si no aceptaba mis condiciones era porque él no me quería.

—¿Sigues

pensando mucho en el suicidio?

Diana,

la secretaria interrumpe para informarle que le cancelaron su siguiente cita.

Ifigenia

sonríe y pregunta si puede quedarse media hora extra.

—He

practicado mucho mi discurso. —Giró para hablar con la terapeuta—. Puede cargarlo

a mi tarjeta con el doble de tiempo.

El

dinero fue un aliciente. La psicóloga asintió; así, la asistente cerró la

puerta lentamente calculando en su mente el cobro.

—He

estado practicando mi parlamento. Quiero hacer un monólogo: mi personaje es la

causante de todo su sufrimiento. Pero no puede continuar... pues desde que

empezó a dañar, a contratar, a llevar al límite a hombres y mujeres, se ha

convertido en el verdugo de tantas personas.

—¿Algo

de ese personaje provine de ti misma? Me pregunto qué tanto de ti aparece en él.

—¡Pues

claro que sí! Es que, no sabe el coraje que me guardo: por eso se lo trasvaso a

Filipa (así se llama mi personaje). Es le dice la sirvienta en “El huésped” de

Amparo Dávila: “Estamos solas, pero con qué coraje”. Y luego matan a la

criatura: la encierran en un cuarto y la dejan sin comer.

—Entonces,

¿deseas hacerle daño a alguien? Eso me preocupa mucho

—Nah…

Sólo a mí misma: porque me odio. Porque ya no quiero hacerle daño a nadie más.

Ya me he encargado de todos, de cada uno... he quemado, aniquilado, tirado por

un puente.

»Soy

yo quien ha sufrido, pero también quien se ha cobrado el daño que me han hecho.

Tengo 25 años. Qué bonito número, ¿no? Tengo cuatro víctimas; pero si cada una

valiera por 5…

Ifigenia

sacó un arma, la misma que había asesinado a los otros cuatro.

—Eso

era lo único que fallaba. La heredé de mi padre, él fue la primera víctima. Se

suicidó con ella.

—¡Diana!

—gritó a todo pulmón la terapeuta.

—Estoy

segura que yo lo maté cuando chica. Él se suicidó con esta pistola y dejó cuatro

balas. ¡Calibre 25!

»Eran

siete espacios para las balas, pero ese número ya lo han tomado tantas

personas. 25 minutos en que la persona muera desangrada. ¡25%! Eso no lo había

pensado.

—¡Diana!

—La desesperación de la doctora se desvaneció con los ojos inyectados en llanto

que traía puestos Ifigenia ese día.

Sus

años de estudio la hicieron callar pronto: Ifigenia no la iba a lastimar, ¿o

sí?

Ifigenia

rio mientras escuchaba los pasos de Diana subir las escaleras.

—Que

nombre tan bello: “Diana”. Cinco letras y significa “objetivo”, como para dispararle

a alguien.

El

calendario de cubos del escritorio marcaba un jueves 14.

—Qué

horrible es morir en un día tan simple: un 14, los odiados mueren este día:

Marx y ¡nadie más!

La

puerta se abrió de golpe y el disparo retumbó en toda la colonia.

La

sangre manchó las sandalias de la psicoterapeuta.

14…

14 era el día en que Marx e Ifigenia habían muerto. Siete fueron los espacios

de las balas, tendrían que dispararse dos veces para generar 14 víctimas. El

número 14 era la libertad: compuesto por la independencia del 1 y la

estabilidad del 4. ¡Y ahora que lo recordaba: Kurt Cobain había fallecido un 14

de abril también!

Diana

gritó asustada por la muerta y todo se decoró de un sonoro blanco de olvido.

|

| Imagen generada con Midjourney |

domingo, 21 de mayo de 2023

La monstruosidad

La mirada de la ginecóloga puso a Alicia aún más nerviosa. No

sólo estaba con la doctora Meggy por compromiso, sino que ahora resultaba tener

algo más serio que simples cólicos.

—¿Algún problema?

—Pues… —La ginecóloga trató de interpretar

el ultrasonido—. No te lo puedo asegurar ahorita, pero hay un cuerpo extraño

que no me gusta. ¿Cómo dices que han sido tus dolores?

La manera en que le dio la vuelta a la

situación perturbó a Alicia; sin embargo, la actitud de la señora Aranda fue

más agresiva.

—Disculpe, doctora —la interrumpió—. ¿Eso

significa que mi hija está embarazada?

Alicia esperaba esa reacción de su madre:

siempre sobreprotectora, siempre velando por una falsa apariencia familiar.

—No podría afirmarlo. Más bien, me preocupa

demasiado la imagenología: no sé, veo mucha carnosidad dura y eso ni es de un

bebé ni de un tumor.

La doctora dudo qué decir o hacer.

—¿Qué hiciste, Alicia?; ¿con quién te

metiste?

El aire del consultorio se hizo más pesado.

La doctora Meggy recapacitó sus siguientes palabras para no comprometer a Alicia,

a una madre castrante y mucho menos a ella misma. La mirada recriminatoria de

la señora Aranda regresó a la doctora.

—¿Y entonces qué tiene mi niña? ¿Sí está

embarazada?

No había una respuesta objetiva para esa

pregunta. La doctora Meggy no sabía qué creía dentro de la paciente. Además, lo

más anormal ahí no era la condición médica sino la penitencia a la que debía

someterse Alicia. Según los registros médicos su paciente acababa de cumplir

los 33 años hacía un par de días; tanta prohibición no debía ser sana. Aquello

era casi ofensivo para una mujer creyente de los estatutos feministas del siglo

xxi como era la ginecóloga. Ella

había tratado con casos similares en muchachitas de secundaria, nunca de

mujeres hechas y derechas qué a sus 30 siguieran ligadas por sus familias. Por

fortuna, sabía qué hacer:

—Si me permite el atrevimiento, puedo

solicitar el apoyo de un colega. Los resultados son a primera vista alarmantes,

si me ayuda firmando una responsiva con mi asistente allá fuera, puedo mandarle

el eco a un compañero que trabaja casos como estos.

Esa mentira había permitido a los padres

irse de la sala y dejarles platicar a gusto durante algunos minutos.

—Lo que me faltaba. Además de todo, tu

jueguito se va a llevar de corbata a nuestra economía. —Tomó su bolsa, se la

apechugó y salió molesta del consultorio—. Voy a firmar los papeles. Nomás con

que me salgas que andabas de pecadora, eh.

Cuando la señora Aranda se fue, la doctora

cerró la puerta con seguro indicándole Alicia que era libre de hablar.

—Doctora, no puedo estar embarazada —fue la

confesión de Alicia—. Pero además llevo más del año sin tener nada con nadie…

—se interrumpió como si su madre pudiese oler ese pecado al otro lado de la

puerta—. Tengo miedo.

—¿A qué edad empezaste tu vida sexual activa,

Alicia? —Ante la duda de la paciente, la doctora tuvo que recordarle que iban

contrarreloj—. Te recomiendo que digan las cosas sinceramente y sin rodeos. Tu

madre no tarda en regresar.

—Pues eso fue hace mucho, doctora. Pero

ahorita llegó mucho sin nada.

—No quieres que tu mamá se entere, ¿verdad?

—¡Ay, cómo cree! Ya la escuchó: seguramente

me va a querer correr de la casa o algo peor.

—¿Crees que esto sea por algo en particular:

alguna autoexploración algo que experimentaras?

Unos segundos de duda le indicaron a la

doctora Meggy que le estaban ocultando algo.

—Pues… —Alicia tuvo que confesar—. ¿Cuentan

los centauros?

La ginecóloga hizo para atrás su cabeza

mientras un parpadeo compulsivo respondía por sí misma.

—Es que no sé si cuente realmente. Yo lo

sentí, pero pensaba que eso era parte de un sueño.

—Pero… ¿Cómo que un centauro? Trata de ser

directa, por favor. Tu madre va a regresar y necesito que me cuentes bien todo.

—Si. Hace dos meses tuve un sueño muy raro

dónde llegaba un centauro a mi cuarto. Era muy guapo. Era un monstruo fuerte con

el pecho desnudo. Apareció cuando ya tenía la puerta cerrada; yo estaba en la

cama y él se subió al colchón con sus pezuñas. Me hizo las cosas más deliciosas

que se le pueden ocurrir, doctora. Yo me desmayé a la mitad del acto. Le juro

que no sé cómo, pero cuando me desperté vi estas marcas en mi cuello —Alicia bajó

su camisa para mostrarle unos fuertes callos enmarcados en su cuello—. Era de

dónde me apretaba para que no hiciera ruido. —De ser rastros de dedos, aquel

ser había medido dos metros y medio de alto el tamaño que seguramente tendría

un centauro.

—Lo que no entiendo es… —La doctora estaba

a punto de decir algo para lo que nunca la habían preparado en la facultad de Medicina—.

¿Cómo tuviste sexo con un ser mitológico?

—No, doctora. Yo creí que era un sueño.

—Bueno podríamos descartar eso de entre las

causas… —No estaba del todo segura—. ¿Habrá sido algo diferente? ¿No usaste

algún juguete que estuvieras sucio?, ¿has tenido sexo en situaciones de poca

higiene? A veces el hombre tiene la culpa: necesito toda la información

posible.

Alicia negó con la cabeza.

—Quiero que trates de tomarte esto con

seriedad. Necesito saber algo más tangible.

El pomo de la puerta intentó abrirse. La

señora Aranda golpeó un par de veces.

—Alicia, sin toda la información, no puedo

dictaminar lo que tienes. Puede ser un tumor, un quiste o algo desconocido. No

podemos arriesgarte a un tratamiento que no te corresponde. ¡Ya voy! —la

doctora miró por un par de segundos a Alicia.

—Doctora, le juro que le estoy diciendo la

verdad. Yo creí que era un sueño eso del centauro. Estoy segura: lo soñé.

—Comprendo. —Abrió la puerta y permitió a

la señora Aranda pasar al consultorio.

La plática terminó versando de otras cosas.

Al final de cuentas, importaba poco si era o no un sueño. Le mandaría el

ecosonograma al doctor Juan Chavolla para tener una segunda opinión.

El regreso a la casa fue en silencio. Alicia había pedido un Uber

para llevarlas de regreso a casa.

Al llegar la situación explotó.

Por más que trató de explicarle a su madre de

que podría tener un tumor o una malformación, la señora Aranda estaba segura de

que se trataba de un embarazo producto de la monstruosidad de los actos cometidos

por su hija. Para la madre, los cólicos y malestares de Alicia eran propios del

vicio y el fornicio. Seguramente, la libertad que le había dado en los últimos

años desencadenó un abuso de confianza en la muchacha. Recordaba claramente aquella

“reunión de trabajo” de la cual regresó hasta las 12:36 de la madrugada.

—Ya te estrenaste, ¿verdad? —La señora fue

directo al punto: como seguramente se había ido su hija con cualquier

hombrezuelo.

—¡Mamá, no he hecho el amor con nadie…!

—Entonces lo que tienes seguramente es

guardadito de hace tiempo. ¿Cuándo fue que te dio por pecar?

—¡No empieces, mamá! Sabes que tienes las

de perder.

La señora Aranda la miró con ojos

retadores. Alicia contestó furibunda.

—Cuando estaba niña, mi…

—¡Ya vas a empezar con tus mentiras! Ya de

dije que Joaquín no te hizo nada.

—¿Y las sábanas llenas de sangre? Yo te

dije que mi… —Aquello que creía en sus adentros le pateó con ira—… mi tío entró

esa noche al cuarto y por más que te pedí ayuda… —Alicia sintió el llanto colársele

por detrás de los ojos.

—Tu papá siempre confió en su hermano. Es

imposible que hiciera algo así.

—Y ahora, ¡casi veinte años después, ¿te

preocupas por mí?! —Otra patada en su vientre: si aquello era resultado de un

centauro, le estaba brindando unas fuerzas sobrehumanas—. Cuando no debería ni importarte

qué hago con mi vida ni con quién.

—Andas muy altanera. —La mujer retomó su

pose de indignación favorita: la mano al pecho y los ojos bien abiertos—. Ya

decía yo que darte permisos te iba a terminar afectando. Mira nada más: ¡La

señorita cree que puede mandar a mi casa!

—¡Mamá, estás señorita tiene 33 años! ¡Me

parece más ridículo que me estés culpando de hacer el amor con alguien en vez

de preocuparte por el tumor que podría tener!

—Ay, no seas inocente, Alicia. —La mueca de

desprecio le caló aún más—. La doctora bien dijo que no sabía si era un tumor.

—Pero tampoco es un embarazo. ¡No me vengas

a echar la culpa de cosas que ni sabes!

Las voces fueron elevándose, volviéndose

más complejas, llenas de odio. En todo el tiempo que llevaba al cuidado de su madre,

Alicia jamás se había atrevido a contraponérsele.

—Te pasas, Alicia. Ni tu padre ni yo te

educamos así. —La señora Aranda, de brazos cruzados en el umbral de la cocina,

vio a su hija darle la espalda e irse al segundo piso—. ¡Qué te crees! ¡Te

estoy hablando todavía!

Alicia azotó la puerta de su habitación. Ella

decidió que la discusión ya se había acabado. Esa era la primera vez en que

Alicia demostrada algo de valor en algo que no fueran redes sociales, foros y

demás lugares donde no era ella.

Alicia fue la última paciente de la ginecóloga. Después de

ello, la asistente de recepción se había despedido de la doctora deseándole un

buen fin de semana.

Ahora, la Dra. Meggy estaba sola. Tenía

tiempo para pensar: y eso había sido lo mejor, tras recibir el mensaje del Dr.

Juan Chavolla, le costó mucho trabajo comprender qué pasaba.

Meggy

Te

juro que no sé qué tiene adentro esa mujer pero si me pusiera muy imaginativo,

pensaría que es una pezuña de toro. Tiene la forma y dureza pero no entiendo

qué haría una persona con algo así en su matriz.

JC

La ginecóloga repasó puntualmente el correo electrónico. Ya

había abierto la imagenología varias veces, pero tras revisar el correo,

comenzó a ver lo mismo. ¿Qué hacía una pezuña de casi 10 cm abultada en las

entrañas de Alicia?

Pensó en las insalubres prácticas sexuales

de su paciente, pero el hecho ridículo de haberse masturbado con ese objeto y

que acabara metiéndose en su matriz… Era increíble, y por más que repasara el

informe y el ecosonograma le seguía pareciendo imposible.

—Un centauro…

La doctora repasó esas palabras y todo lo

que podrían haber significado: un consolador, una posición sexual, un fetiche

de internet, pornografía. En estos días todo era posible.

Se llevó los dedos al entrecejo y apretó sus

ojos como si esa oscuridad le ayudara a ignorar ese caso tan difícil.

Con desgano, desenroscó la tapa de su termo

que contenía el café de la mañana. Mientras gustaba el sabor añejo y frío de

aquel brebaje, repasó la escena en su memoria: Alicia sentada en el sillón con sus

ojos llenos de dudas hablando de un centauro.

Entonces notó la suciedad.

No se había dado a la tarea de desinfectar

la silla ginecológica porque el Dr. Chavolla le había contestado pronto. Ahí, vio

un puñado de pelambre blanco, justo en donde habría estado sentada Alicia.

Esos pelitos eran idénticos a cuando tuvo

un gato. Recordaba lo difícil que era quitarlos de todas las superficies. Pero,

que aparecieran ahí, en ese lugar específico le dieron una sensación extraña a

la doctora Meggy. Pensó en el centauro, ¿cómo sería?

—¿Qué carajos está pasando con esa mujer?

Le dirigió otra mirada al café frío. Dedicarle

más tiempo a pensar en esa situación era ridículo. Se puso de pie, tomó sus

llaves y se dispuso a cerrar el consultorio.

En la noche, Alicia todavía tenía en su torrente el coraje de

la discusión con su madre. Se dio cuenta de que la información que le había

dado a la ginecóloga seguramente había sido vista de manera infantil, en

sentido figurado o como una extraña jerga de internet.

Desde que el centauro había escurrido

dentro de ella, supo que su vida no sería la misma. hacía unos siete meses que ese

monstruo la había montado con furia y placer.

Esa misma noche, se repetiría aquello.

Alicia miró hacia la puerta: ahí estaba aquel

ser de pecho desnudo, con su largo miembro escurriendo de placer por ella.

—En la cama no —dijo desesperada al pensar

que el rechinido de la cabecera alertaría a su madre. Esto lo dijo sin saber siquiera

si el centauro hablaba su idioma.

La bestia se arrojó hacia ella, rasgando la

ropa y preparando a su víctima para concretar la corrida más intensa que jamás

hubiera podido imaginarse Alicia.

La monstruosidad tomó del pelo a la mujer y

le levantó las caderas. Entró de golpe con toda la brutalidad de un equino

inexistente.

Y mientras la señora Aranda se preparaba un

té en la cocina, justo sobre su cabeza, Alicia era tocada tan profundamente

como ningún hombre jamás alcanzaría.

La manera en que la sometía le recordó

aquella noche de agosto con una luna caliente que levantó en su tío Joaquín un

deseo malsano de abusar de la pequeña Alicia. 11 años recién cumplidos y Alicia

estaba debajo de un hombre gordo y con olor a cigarro que la movía de modo tal

que sentía unas ganas desmedidas de ir al baño.

Pero esta vez era diferente. Se sostuvo de

las pezuñas, acarició el segundo vientre que tendría el centauro, y pudo sentir

—antes de desfallecer— la bestial arremetida del centauro.

El abdomen de Alicia se sentía a reventar:

seguro creía que era la semilla del centauro, pero seguramente se trataba de

aquella pezuña, la cual elongaba milímetro a milímetro.

Lo que la despertó, desfallecida en su

cama, con el vestidito rasgado y moretones por dentro y fuera, fue una coz de

un placer agonizante en toda ella.

Aquello que pasó con el centauro empezó a repetirse.

Por varios días, las violaciones fueron

tantas que Alicia ya ni rechistaba. En sus ojos, un miedo cristalino brillaba

en celo, pidiendo más y más de ese potro blanco, de su semental mitológico.

En las mañanas iba al trabajo; pero a la noche,

él llegaba con su miembro cada vez más largo, más grueso y chorreante.

Día tras día, ella se tapaba la boca para

no llorar un orgasmo (Tranquila, Alicia. Haz feliz a tu tío Joaquín). Gozosa,

ya no se arrepentía de cómo esa monstruosidad la trataba como miseria. (Así, no

digas nada). Sentirse usada por el potro la atormentaba de placer como si fuera

la yegua potranca que nunca pudo ser a causa de su madre.

Alicia supo esconder sus cólicos diarios,

las rozaduras de sus piernas. La lívido prendida cuando el camión rebotaba en

un bache y ella sentía el dolor placentero romperle por dentro. Lo que no pudo

disimular fue el abultamiento de su vientre: parecía una mujer con cuatro meses

de espera.

Obviamente, su madre la acusó de todo menos

de víctima. Si alguien había pecado, era ella. Eran sus modos, sus caminadas, la

manera en que ella le hablaba a sus compañeros, cómo se vestía.

Alicia, se supo guardar las palabras aquellas.

Al final, se había tenido que guardar aquel abuso; y ahora, guardaba dentro de

ella las brutales embestidas de su amante nocturno.

Así que siguió apurándose en el trabajo: a

cualquier oportunidad regresaba a su casa, subía las escaleras, se desnudaba por

completo y se tiraba al piso levantando la cadera. Necesitaba la violencia de

aquel ixiónida.

La madre limpiaba con esmero la habitación

de su hija, pero no encontraba nada alarmante, ni cartas, ni lubricantes,

pastillas, ni condones. Barría con cuidado, pero sólo sacaba el polvo y algunos

de esos sedosos pelitos blancos: finos como los de los gatos; pero pecaminosos en

extremo.

Alicia sabía que su madre estaba al tanto,

por lo cual se tiraba al suelo, allá podría limpiar el semen, la sangre, su

saliva. Ella estaba descubriéndose feliz.

Pasó entonces que un 6 de agosto, la noche más caliente de

todo el temporal, ninguna pudo dormir.

La noche fue inquieta para todas: la señora

Aranda rezaba para que el alma eterna de su hija viera la luz; la doctora Meggy

pasaba y repasaba el ecosonograma y los correos de expertos ganaderos, de otros

colegas: todos decían que aquello era una pezuña. Pero Alicia no se dignaba a

volver a consulta porque las noches las tenía reservadas para su centauro. Para

acabar, Alicia —casi adicta a la monstruosidad aquella— era embestida hasta la agonía.

Cuando Alicia caía rendida y el ixiónida desaparecía,

ella soñaba con un pequeño caballo galopando en sus entrañas. Los golpes eran

similares: el animal quería salir reventándole el estómago como amante nocturno

la reventaba contra el piso. Creciente, como la luna, el potrillo se

desarrollaba con gusto.

Esa noche, inquietante de calentura y de

pensamientos, la señora Aranda llegó al último misterio del Vía Crucis cuando

el grito de dolor de su hija la despertó del numen católico en el cual se había

sumergido. Su instinto maternal borró de golpe su desaprobación. Era un viernes

caliente, y antes de que la recepcionista de la ginecóloga se fuera, recibió la

llamada urgente de que Alicia estaba en labor de parto y no podían moverla

siquiera de la cama. Su estómago arrempujaba hacia todos lados como si una

bestia quisiera emerger de ella.

Doce minutos: el consultorio estaba cerca.

Aquel dolor atípico de Alicia le destruía

por dentro. La Dra. Meggy observaba con horror aquella panza enorme.

Para Alicia fue como cuando descubrió que

su tío no le estaba haciendo nada bueno. El orgasmo de la bestia se había

convertido en un desgarro de sus entrañas. Los chorros de placer se habían

tornado un amnío sangrante.

Los gritos rompían tímpanos y fuentes. Las

tres mujeres en la habitación sintieron que algo extraño se aproximaba. Algo

trotaba hacia fuera de Alicia.

En 20 minutos, las contracciones eran insufribles. La madre

ya tenía toallas y agua hirviendo. La ginecóloga estaba lista para recibir a esa

criatura.

El estómago de Alicia parecía golpeado con

la fuerza de un percherón mortal tratando de romperle la panza a su madre en

vez de salir por lo que su padre había denigrado tantas veces a la pobre mujer.

Gritos, dolor, sudor… de todo le ocurría a

la pobre Alicia y, con espuma en la boca, agonizaba por ese ser tan otro que

pedía cabalgar por el mundo. Eso no era lo que se había imaginado; era como

cuando su tío le había mentido diciéndole que no le iba a doler.

La señora Aranda no sabía siquiera dónde

ponerse, acataba todas las indicaciones que le daba la doctora. Sabía que algo

estaba mal en ese pecado parturiento y en aquel niño sin padre. En cuanto el bebé saliera de las entrañas de

su madre, la correría de la casa; pero ahora debía ayudar a su hija, quisiera o

no, la quisiera o no. Bajó pronto a poner más agua a hervir.

Alicia dio un manotazo en el colchón. Fue

el único indicio de que el parto empezaba.

La doctora Meggy quedó atónita al ver un

pelambre blanco y salvaje.

Casi de forma de forma instintiva Alicia

apuró las contracciones. La invadió un instinto atípico: estaba segura de que

así debía hacerle, de que era su manera de aventajar aquel dolor insoportable.

Entonces salió: la expulso rápidamente como

si ni siquiera su cuerpo la quisiera dentro.

Alicia gritó despavorida sintiendo las

mismas mordidas paradisíacas del centauro en su cuello, pero esta vez a modo de

desgarre: lo que salía no era más que una quijada desmembrada con un pelambre

blanco.

La doctora Meggy no pudo creer lo que

estaba enfrente a ella: embebido de placenta sangre y sangre viscosa, estaba una

quijada.

El burbujeante abdomen de Alicia continuaba

moviéndose. Era la peor pesadilla de cualquier madre: sentir las manos

abriéndose paso entre el ombligo, pero en vez de dedos, eran las afiladas pezuñas

de un monstruo horrible.

En el piso de abajo, la señora Aranda oraba

por su hija y su alma eterna mientras esperaba que la tetera eléctrica. Ahí,

cerca de la cafeterita y de las cosas del café estaba la foto de su difunto

esposo abrazado de su hermano.

Lo que salió después, fue una pezuña, quizá la que había

visto la doctora; pero ésta venía más larga, casi con la pierna de un potrillo.

De no haber sido de estómago fuerte, la doctora habría vomitado ahí mismo, pero

un miedo ominoso le cerró el estómago y el pensamiento. Debía seguir en la

labor de parto.

Alicia sintió esa violación inversa: lo que

había entrado ahora salía de forma imposible y cercenada.

Salió otra pezuña, ésta más corta.

Una más.

Siguió un costillar a medio podrirse.

Pedazos de vísceras.

Aquello parecía un vómito de vida: pedazos

decrépitos que al unirse podrían conjuntar a una monstruosidad imposible.

El clic del hervidor a le indicó a la

señora Aranda que podía subir a toda prisa tratando de no caerse ni de quemarse.

En los cuartos, una confundida doctora sacaba

de aquel vientre un adefesio fantástico y morboso.

Alicia sangraba, profusamente sangraba.

Salió la última pierna del potrillo: era

más larga que todas y había servido como un tapón para el resto del animal: la

cola, el cuerpo, vísceras, un resto de cabeza.

A estas alturas, no era posible saber si la

sangre provenía de esos retazos equinos o de la mujer que expulsaba a un no-vivo.

La señora Aranda entró para dejar caer la

tetera hirviente al piso. Poco le importó quemarse los tobillos o dañar la

alfombra del pasillo. Tanta putrefacción junta la llevó a la locura… ¡era el

demonio! Quiso gritarle de qué se iba a morir, darle una perorata cristiana de

las negativas del sexo, reclamar la posible zoofilia o las prácticas

horripilantes que había tenido al meterse tanto caballo dentro.

La doctora Meggy vio salir el último pedazo

de animal… un ojo desajustado de haber estado unido a un cuerpo habría visto la

vida.

Alicia sintió un descanso total, como si

acabara de vaciarse de todos sus problemas y el único que quedaba era su madre

de pie en el umbral de la habitación mirando el reguero de centauro manchando

pisos y sábanas.

Pudo haber sido un reclamo en el momento

más indicado: la señora Aranda gritando improperios y maldiciendo a la pecaminosa

de su hija; pero se le antepuso la mirada de sorpresa de la ginecología. Tras la

señora estaba el centauro que derribó a la mujer con una patada la cual le

fracturó la espalda, matándola al instante.

Esa monstruosidad avanzó hundiendo sus

terribles patas en el cadáver de la mujer.

Su hijo, el ser que procuró irle creciendo a

Alicia con cada noche, estaba incompleto y destruido. De un lado a otro la habitación

había miembros inertes: tripas putrefactas y huesos encarnados exhibiendo

todavía el pelambre blanco de su padre.

El intento del ixiónida por perpetuar su corrupta

estirpe había fracasado nuevamente. Pero ahora, la monstruosidad tenía dos

víctimas encerradas ahí.

|

| Imagen generada por Midjourney |